编者按:汶川地震发生后,多种考察资料和研究分析不断丰富,中科院青藏高原研究所王卫民副研究员、地质与地球物理研究所姚振兴院士综合了地质构造、波形记录、GPS等资料对汶川8.0级地震的震源破裂过程做了重新分析。本网特对2位专家这一重要研究结果采写了专稿。

1、四川汶川地震区的地质构造背景

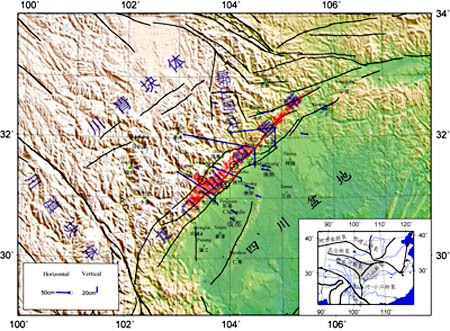

2008年5月12日,在四川龙门山地区发生了8.0级地震。龙门山山脉位于青藏高原东缘,它是由于青藏高原向东强烈挤压扬子克拉通西缘—四川盆地而形成的高山地区,在横向不到50km的距离内地形起伏达到5km以上,为青藏高原边缘最剧烈的地形梯度带。在龙门山断裂带内主要有三条断层带,从北西向南东它们分别为:沿汶川—茂汶的龙门山后山断裂带;沿映秀—北川的龙门山中央主断裂带;沿都江堰—安县的龙门山山前主边界断裂带,如图1所示。在垂直剖面上,这三条断层呈铲式叠瓦状向四川盆地推覆,在地表出露处断层倾角大于60°,沿北西方向断层倾角随着深度增加而减小。在龙门山构造带西侧20km深度处的中地壳存在3~5km的低阻层,可能是地壳深部物质滑脱的拆离带,因此这三条断层最后在深度20km收敛合并成一条剪切带。地质调查表明,龙门山构造带的几条主断裂带自晚第四纪以来均显示由北西向南东的逆冲运动,并伴有显著的右旋走滑分量。单条断层平均水平位错量与垂直位错量大致相当,约为1mm/a左右(周荣军等,2006)。在长期的北西—南东方向区域构造应力场的作用下,积累的应变能最终以大地震的方式释放,造成极大破坏。

图1 汶川地震区域构造背景

1、茂汶-汶川断裂,2、北川-映秀断裂,3、龙门山山前断裂。

红色线段为汶川地震后龙门山断层地表破裂轨迹(张培震,2008)

红色小圈表示一个月内的3.5级以上余震分布,蓝色矢量为GPS观测同震位移

(国家地震局中国地壳运动观测网络数据中心)

2、地震震源破裂过程

基于有限断层震源模型,求解天然地震震源破裂过程解需要收集下列资料:

(1)远场地震波形记录;

(2)地震断层的地质信息;

(3)近场GPS和InSar资料;

(4)近场强震记录资料。

大地震发生时,通过网络,从地震数据中心可及时获得全球数字地震台网地震波形记录。以四川汶川地震为例,大地震发生后美国IRIS(国际地震学联合会)地震台网中心很快有汶川地震的地震波形记录资料可供下载。远场地震波形记录对地震震源破裂的时间过程有较高分辨,因此根据远场地震波形记录可迅速地测定地震的破裂过程。例如美国地质调查局纪晨等于地震发生7小时,在网上发布了汶川地震震源破裂过程及等震线分布结果。在求解过程中,断层面的走向和倾角需预先给定。根据野外地质调查结果,确定断层面走向和倾角,使得地震有限断层震源模型更加符合实际情况。近场GPS和强震记录则可提供较高的空间分辨率解,但这往往要等很长的时间,大多数情况下没有这方面的资料。在补充近场观测资料后可获得更好更完整的解答。

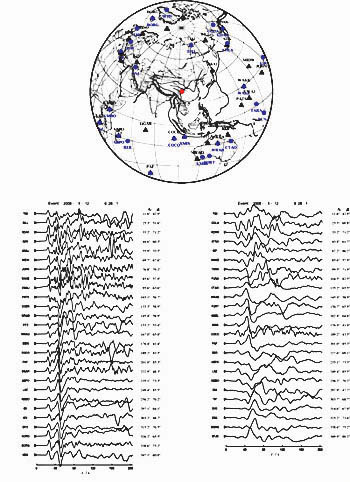

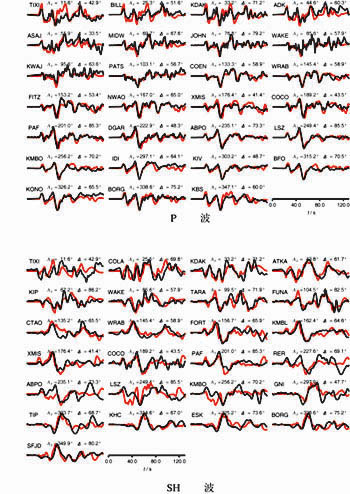

张培震等(2008)对龙门山断裂的地质调查结果显示,汶川地震发生时沿龙门山中央主断裂带从映秀镇至北川长200km断裂贯通,产生垂直和水平向位移最大错距4.5~5m,平均2m;龙门山山前主边界断裂带从都江堰至汉旺镇段长40km也发生了贯通,平均错距1~2m。图1中红色线段为汶川地震后龙门山断层地表破裂轨迹(张培震,2008)。图1中蓝色矢量为国家地震局中国地壳运动观测网络数据中心提供的四川汶川地震应急GPS观测数据成果(同震位移)。图2为从IRIS下载的四川汶川地震远场P和SH波波形记录。

图2 四川汶川地震远场P和SH波形记录

上图为台站分布,其中黑色三角为选用P波记录的台站,蓝色圆为选用SH波记录的台站。

下图左列为P波垂向位移资料,右列为SH波位移资料,并给出台站名、方位角和震中距。

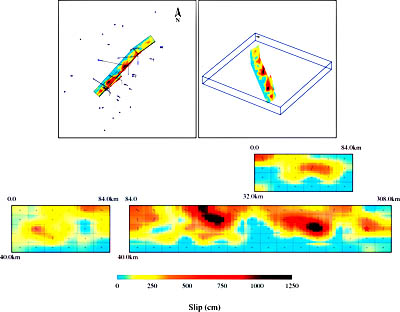

根据地质资料我们构造了一个双铲状有限断层震源模型用以模拟汶川地震时龙门山中央主断层和山前主边界断层的破裂情况。野外地表出露的破裂面轨迹形状十分复杂,我们近似的用一直线表示,但是为了考虑GPS测点的分布,主断层面在地表的位置用一折线表示。

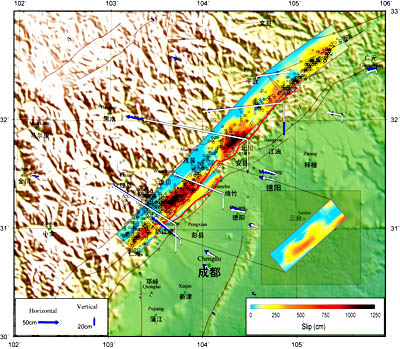

以野外地质调查结果作为约束,P波和SH波波形记录及近场GPS观测结果,采用非线性反演—模拟退火法,求解汶川地震发生时断层面上破裂的错距分布情况,结果如图3所示。图4为P与SH波理论地震图与实际记录图比较。图5为水平和垂直向理论同震位移与GPS观测值的比较。在图5中我们把双断层面震源模型投影到地面上,而其中的圆点为3.5级以上余震分布。

图3 汶川地震双铲状有限断层震源模型及错距分布

上方左图为断层模型在地表的投影 上方右图为断层模型的三维示意。

下方图分别为反演获得的三段断层的错距和滑动矢量分布。

图4 远场P和SH波理论地震图(红)与观测记录图(黑)对比

图5 断层模型错距分布投影及水平和垂直向理论同震位移与GPS观测值对比

蓝色矢量为GPS观测值,白色为理论同震位移;黑色圆圈为主震后一月内的3.5级以上余震分布

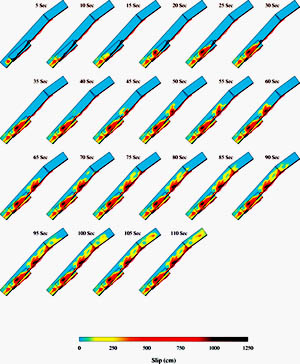

图6 汶川地震震源破裂过程(地表投影)

根据双断层面震源模型的反演结果,得到汶川地震的标量地震矩M0=1.04*1021Nm,按Kanamori(1977)公式计算,相应的矩震级Mw=7.9,换算成面波震级Ms=7.9。沿龙门山中央主断裂带,破裂从震源向北东方向扩展至断层东北边界持续时间为110秒,图6给出了汶川地震的破裂过程。主震发生后7.2秒,龙门山山前主边界断层从都江堰北部开始错动。断层面上错动矢量分布如图3箭头所示,错动以逆冲和右旋走滑为主,平均的错动量△D=223.4cm,其中平均走滑量 △D//=155.0cm,平均倾滑量△D⊥=118.6cm。在断层面上错动分布是不均匀的,呈现两个集中区,在时间上它们发生在地震开始后的15~30s和40~60s,在地面上的投影分别对应映秀和北川附近。在映秀附近山前主边界断层深度9.1km处最大错动量为516cm,在中央主断层深度15.5km处最大错动量为1249cm;在北川附近中央主断层深度3.6km处和深度10.3km处最大错距分别高达1043cm和1200cm。这一结果解释了北川地面破坏程度最剧烈的原因。四川盆地位于逆冲断层的下盘,所以遭受的地震破坏相对地较小。

从图4、5可以看到,基于双铲状有限断层震源模型,计算得到的远场P、SH波理论地震图与该地震P、SH波形记录之间,近场垂向、水平方向地表的理论位移(大小和方向)与GPS观测记录均能较好的吻合,说明该模型较好的反映了汶川地震发生时沿龙门山中央主断层和山前主边界断层的破裂情况。断层错动以逆冲和右旋走滑为主,其中平均走滑量稍大于平均倾滑量,这一结果与该地区自晚第四纪以来的构造变形相一致,即四川汶川地震是由于该地区呈北西—南东方向挤压的区域应力场长期作用的结果。按所求得的平均滑动量223cm计算,汶川地震的孕育时间已经近千年了。

破裂过程动画