主持人--重灾区的群众很想了解,汶川的余震为什么这么多,而且还有6级以上的地震?余震还会持续多久呢?

冯锐--地震是岩层的巨大错动,错动之后不可能马上停下来。就像纸张撕开一个口子,两端会出现持续性的破裂。地层原来是一种平衡状态,运动之后需要一个新的平衡状态,在达到新的平衡前,有一个不断调整、再调整的过程,才能达到新的状态。因此,大震后余震频繁是很正常的,持续时间比较长也是很正常的。有句地震谚语:"大的折腾一俩月,小的要闹十几年"。大的,通常指7级以上的地震。大震后一两个月内一般都会有较多的地震,有一些虽然不大但仍有危险,毕竟处于震后的调整过程中。出于一种警惕,一般要过了这段时间就会好一些,专家对地震的发展趋势也容易做出比较准确地判断。至于余震的活动,邢台地震后的余震持续了二三十年,唐山的余震也都延续二十多年了,都是一些很小的地震。群众也都习惯了,无所谓了,不过是轻微的摇晃罢了。它对房屋、生产等各个方面社会活动已经不造成任何危险了,不影响广大群众的正常生活。

主持人--汶川地震除了它的强度很大以外,还有什么特点呢?

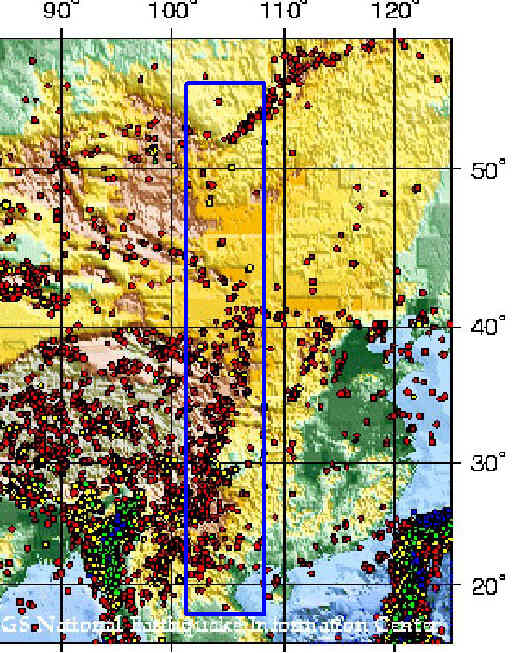

冯锐--从局部上看,这个地方处于高山峡谷,地形很陡峭,局部性破坏就很厉害,加上山体植被的问题,于是滑坡、滚石、泥石流、堰塞湖等等这类现象就比较突出。这些都属于局部性的特点从大的方面即整体上看,这次地震发生在一个很特殊的地方。专业上讲,是在"南北地震带"的位置,这是中国东部和中国西部地震活动区的大的边界。南北地震带从云南的横断山向北延,经过四川西部,到宁夏,再穿过蒙古杭爱山附近,一直到俄罗斯的贝加尔,整个是一个大的地震带,活动很强烈。汶川地震发生在南北地震带的中间部位--龙门山断裂带的南段。它仅仅是这个整体的一部分而已。它的西侧,青藏高原隆起、并向东推挤;它的东侧,四川盆地沉降;所以这个地方的差异运动就十分强烈。所造成的破坏、影响、破裂过程都非常复杂。

整体上看:图中的蓝色矩形框指出了南北地震的位置,它是中国东部西部地震活动区的分界

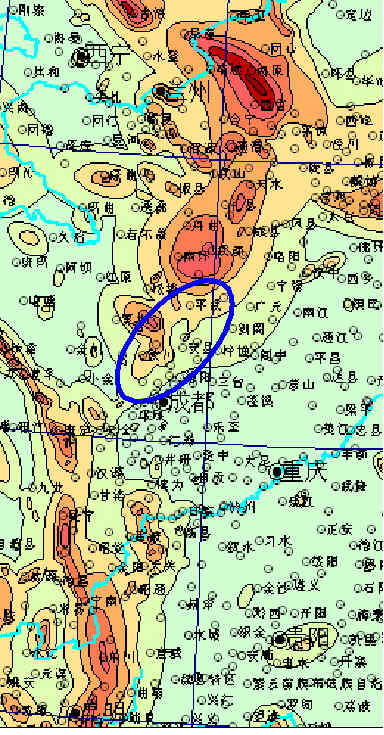

局部上看:蓝色的椭圆是汶川地震区,在龙门山断裂带的这个部位历史上并无大地震

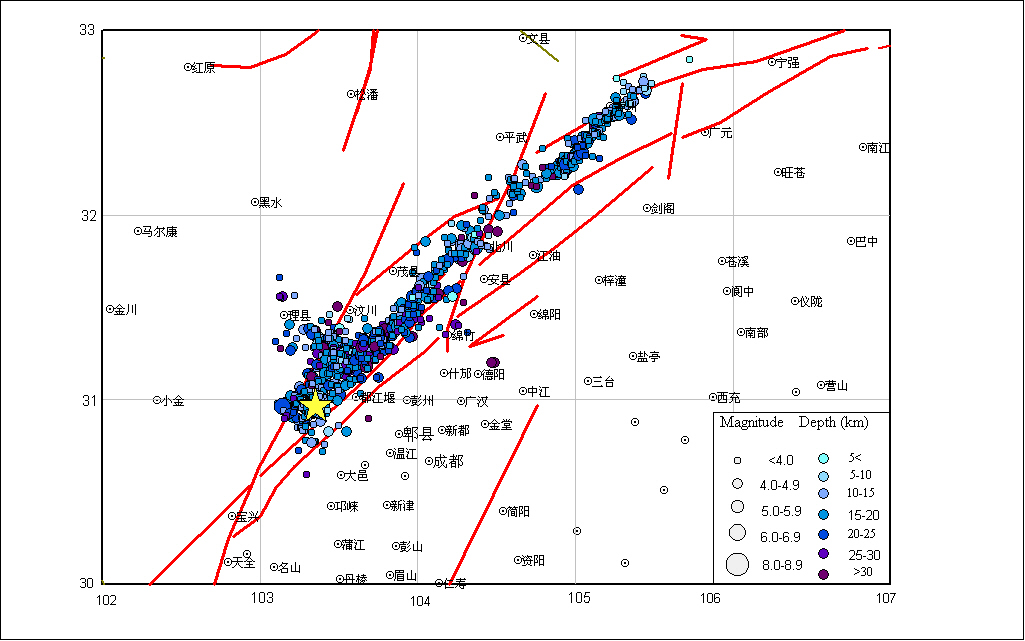

汶川地震发生在龙门山断裂带上,余震的分布主要位于中间和西侧的两条断层间(吴建平提供)

主持人--汶川地震和唐山地震相比较,有什么不同和相同?

冯锐--汶川和唐山地震都是特大型的地震,震级均属8级附近的量级上。但是汶川地震比唐山地震的破坏强度更大,地震的破裂过程也更加复杂。它所释放的弹性波的能量起码是唐山地震的一倍以上,所产生的次生灾害也更加严重、危险性更大,不仅波及的区域更广,救灾的自然条件也更艰苦,困难更大。当然,我们从余震的分布上也可以看到它们的不同。简单说来,汶川地震区的南边从映秀湾镇、都江堰开始,一直往北到北川至青川,大约300公里,加上还有约50公里的宽度。仅它的余震区域就是唐山余震区的两倍,邢台地震余震区面积的3倍。所产生的次生破坏就很严重了。

另外,两次地震工作的研究水平也很不一样。唐山地震时,由于当时的条件所限,都是用手工来确定地震位置,那时我们甚至还要开着汽车从地上来找地震震中,6个小时还不知道震中在什么位置,后来才确定下来的。现在不同了,经过30年的努力,整个国家的技术水平全都提高了,对这次地震,中国地震台网中心10分钟就确定了地震位置,加上全国数字地震台网水平的提高,还很快地明晰了地震的破裂过程。这些都对抗震救灾起到了重要的积极作用。

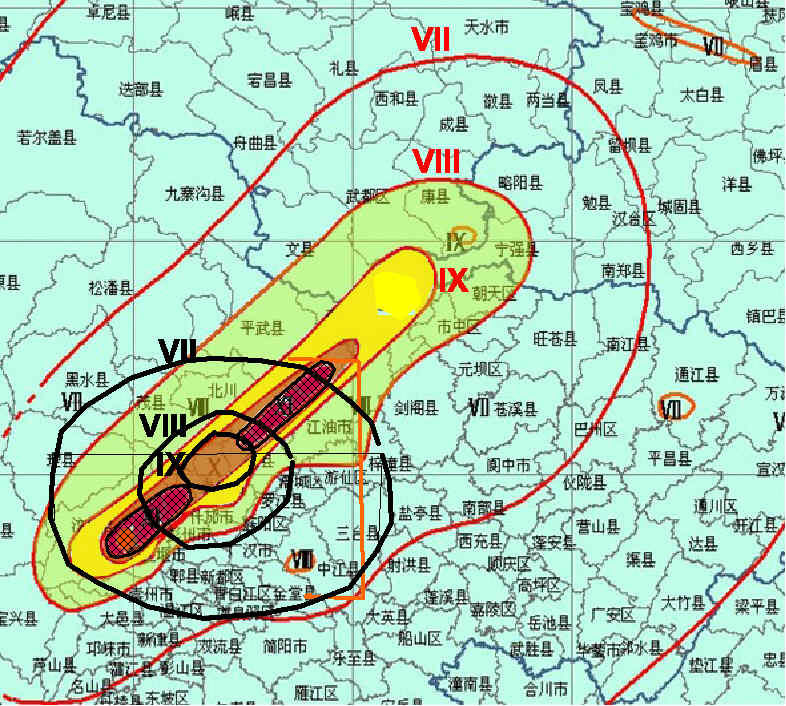

等震线的粗略对比,图中汶川地震(红色)和唐山地震(黑色),

可以看到汶川地震造成了更为严重的灾害

主持人--在地震预报还不能解决的情况下,群众应该掌握哪些预警的知识?地震前几周甚至上月是不是有动物前兆?

冯锐--群众应该掌握一些基本的判断知识。首先应该正确判断是不是地震:"地震没地震,抬头看吊灯" --如果吊灯晃动了,那肯定是地震了。这是一个很重要的经验。

地震前的动物异常是很常见的,但是就地震预报而言,这些信息只能作为参照,很难根据它来做预报。比如狗叫,你不给它吃的,它就会叫。这就需要做确定性的研究了。群众可以掌握一些直观的、易识别的预警经验。比如:

"小的闹,大的到,地震一多要报告" --指有些地震前会有小的轻微前震

"先听响,后地动,听到响声快行动" --有些地震前还会有很低沉的声音,听到之后要赶快行动。

主持人--您的经验里,有没有关于逃生的可以告诉观众?

冯锐--有个背景情况需要群众了解一下。目前世界各国都在城市化,以前的经验都是以农村为主的。房屋比较矮小,屋顶也不是很重,家里有个八仙桌、有个床,一躲进去就可以起到防护作用。现在不然了,都是高楼大厦,即使地震灾区也都是大量的楼房、钢筋水泥。在自救互救时,如果再完全套用过去的老办法就不适用了。墨西哥地震、土耳其地震,中国的唐山地震,最后都汲取了惨痛教训。

大家都认识到了: 楼房里的"三角区"是一个非常重要的自救条件,需要很好利用。因为钢筋水泥结构在塌落时是纵横交错的,这种交错就给人们留下了存活的生命空间,这种生命三角区很要紧。在力学结构上,楼板会有一边已经着地,另外一边是搭靠在墙壁上。邢台地震时,我们在大地震之前就已经到了现场,地震的时候我们的房子也倒了,有两位女同志就砸在里边了,正好她们头上有个柜子,房梁搭在柜子上了,两个人在里头,一个人手砸坏了,但两个人都存活了。这就是经验。

有条谚语;"三要素,要牢记:脑袋、嘴巴、三角区" --脑袋不用说了,肯定保护好脑袋。嘴巴是指呼吸,要有空气。人在有水没有食物的情况下,一般可以存活7-10天,没有水没有食品的情况下,可能存活3-5天;如果没有空气,不能呼吸,那几分钟就窒息了。如果被埋以后可以呼吸,但氧气不够,可能闷几个小时后也容易丧生。这是人的生命上的最脆弱的一个环节,所以窒息一直是地震致死当中的比重非常高的一个因素。有很多大地震的统计,包括国外的统计,发现城市化以后在地震当中因窒息而死的比例可以达到60%,甚至70% 。

主持人--这次汶川地震使很多人感到了需要树立地震灾害的防范意识,很多中小学都有这样一个号召,以后要对学生上一堂课。在怎样防范地震上,还有什么谚语呢?

冯锐--树立防范意识确实很要紧。一方面,我们要掌握一定的科学常识;另还有一方面,要有一定的心理准备能力和心理承受能力。只有这样,在面对灾难、紧急情况时,才能够冷静地对待和处理。

地震谚语上,还有:"近水不近火,靠外不靠里"--离水要近,万一的情况下你还有水,有水就有延长5-7天的存活机会。火比较危险,城市里还会存在煤气,也是影响呼吸的。"靠外不靠里"意味着应急的时候应该躲到建筑物的外侧,不应该跑到里边,更不能往深的地方去躲。为什么?你要为被救创造条件,否则会影响救你的时间。

"能站就不躺,能躲就不钻" --为自己争取更大的机动空间。现场的情况表明,地震不同于爆炸,建筑物不是瞬间倒塌的。地震波的水平晃动大约会在一二十秒就出现,这时人员已经走不动了。但是房屋的倒塌却有个过程,建筑物的各个结构会互相牵制,倒塌的时间上会滞后一段。在这个过程当中,你如果站立着,就有机会选择一个合适的方式进行处理。比如这次地震中,有的同志躲在沙发旁边,这里就形成了一个三角区,还有柜子旁边也能形成三角区。如果你躺着或钻到床底下,由于平面面积加大了,实际上使自己被击中的概率增加了十倍、甚至三十倍,那就很危险了。

主持人--在卫生间还是暖气边,管道是不是会起到支撑作用呢?

冯锐--对于城市的高层建筑来说,卫生间或小开间等等,都已经起不到作用了。地震的时候,只能因地制宜采取措施,能够移动的距离也就是在3米之内。

城市里还有一个地方被建议:靠在暖气旁边。暖气有5个好处:第一暖气的强度大,能够形成三角区;第二暖气的片状结构,能够呼吸,不容易堵住嘴巴;第三暖气里有水,有时可以找到水喝;第四点非常要紧,暖气是金属的管道网状结构,敲打后暖气管道就可以把声音传得很远,于是能够很快地发现你,知道你的位置。第五,暖气比较靠外,容易比较快的把你救出来。这个办法大家可以考虑,根据自己的情况来处理。

主持人--对于室外的,是不是也有这些类似的地震谚语呢?

冯锐-- "房倒树不倒,有树不用跑" --树很柔软,在地震时是不会倒的。唐山地震中,房子倒的很严重,但是一排排路树都没有倒。为什么?树根抓得很牢、很深,站在树旁边,地基比较牢靠一些;树干,树冠还有保护作用,免受落物的砸伤。地震时有条件就要抱着棵树,这样就可以冷静地、清楚地观察周围,有任何意外的情况出现,你可以随时采取措施。地震时抓住一棵树,是一个好办法。

唐山地震中,一排排路树没有倒

汶川地震中,街上的树也是不倒的

主持人--地震过后,是不是必定下雨呢?

冯锐--汶川地震之后、唐山地震之后都下了雨,但也有的地震后不下雨,二者没有必然的联系。这种猜测同目前地震预报的水平有关系,目前的地震预报还是根据现象之间的关系进行表面分析的,群众也容易把不同的现象联系在一起。以前气象预报水平不高的时候,要看蚂蚁。蚂蚁出窝了,就要问气象局:是不是要下雨啦。现在气象预报水平很高了,再看见蚂蚁出窝的时候,人家就不问气象局了,改成问地震局:是不是要地震啦。都属于这类情况。对于下雨这类气象现象,我也是看电视、听天气预报的。这些都与地震没有直接的关系。

主持人--重建家园很不容易,会不会总结经验教训,以便在今后再建房屋,或者安置新城市的时候应该考虑地震的因素?

冯锐--从国家整体的规划来讲,对我国哪里比较危险、应该按照几度设防、如何做,都已经有系统的、完整的东西。比如这次地震当中,大水坝、大水库、重大建筑等等都没有出问题,因为这些建筑都是按照国家抗震设防的规范来做的。现在对于灾区的广大农村来说,房子应该怎么盖,很多专家都在现场工作,他们会根据现场情况提出来。这个地方应该怎么处理才好,是选址问题、地基问题,还是房屋结构问题,还是设计问题。会采取措施的,这些都要根据现场情况来解决。

主持人--灾区之外的群众看到了灾区的情况会产生隐隐的担忧,担忧所在的城市会不会地震。您想对他们说些什么来减缓心理的忧虑?

冯锐--地震是一种自然现象,它的发生是很正常的。只是平常碰不到,对于不知道的事物,人们就会在心理上产生很大的恐惧,特别是对于地震。事实上每一次地震的极震区的范围都是比较小的,但是它波及的有感范围非常大,受到波及的和感觉到地震的人员非常广大,十几个亿的人都感觉到,容易产生某种恐慌,这是可以理解的。对这个情况,我觉得应该注意两条:一个是掌握科学常识,要加强地震科学常识的普及;还有一点,万一你真正面对地震了,要冷静对待、直面对待。人类的发展历史,总是在各种灾难当中走过来的。人总是能想出一些办法来战胜它。我相信,今后通过这么多人的努力,我们会总结出经验,想出办法的。